2025.7 大阪/奈良/名古屋

在京都之外

米原

琵琶湖线。好不容易弄到座位的我们把行李放到过道上尽量不影响别人的地方,却失望地发现窗帘是拉下来的。我旁边坐着的女人在仰着头睡觉,嘴巴都张开了。等到她醒了,我妈向她招招手,笑着问她介不介意把窗帘拉上去。我们于是终于看清了窗外滋贺的乡野景色。

在上一次我还没有意识到米原这一站意味着什么。其实也没什么,JR西日本和东海的交接站罢了,也算是铁路枢纽。东海线站台上没什么人,我在那上面惬意地跑着去拍车和夕阳,远处一片舒适而困倦的粉色。我还看到了寒假时做的近江铁道。那个时候的米原站又湿又冷,现在却是温暖的晚风,似乎不属于一个空间。

我的文字正在退化。几乎一年半以来,除了几篇游记,我再也没有写过长文,创作更是一篇没有。我活在对下一场旅行的蠢蠢欲动当中,但我也深知那些东西早就被永久的保留,会在某些无情的时刻在显现出来。我走进候车小棚子,刚才还在这儿的男人上车去了,于是只剩下我们。我把腿伸直,几乎躺了下来。

我更喜欢非线性的叙事,并且我上次就是这么写的。我几乎想到哪儿便写哪儿,这让我感到自由,却也让我遗忘很多细节。不过细节真的如我一直以为的那般重要吗?

再遇奈良

我总把我困在细节里,刻意追求真实感,刻意还原已经远走高飞的过去,就好像在昨日旅行。第一天晚上,我义无反顾地奔下楼,走上酒店旁小河边的小路,那户人家的灯像那时一样在我经过的时候亮起。不知不觉我就走到了冬天留下难得照片的路口,我停了下来。我想跳到小河里面去。

我想从罗森门前的那条路从路的这头滚到那头滚来滚去,算上寒假,那条路我已经走了不下十遍。天桥,明亮的灯却昏暗的街道,能望到远处大路上的商场的一隅,一栋莫名有印象的公寓楼……我的神智开始涣散。若不是气温的缘故,我可能会因分不清现实和虚幻而立马昏倒。

虚幻。难道过去必须是虚幻的吗?我所痛恨的那些日子比在任何时候都更加真实的存在,而那些让我精神上飘飘欲仙的时光却像假的一般,被无数装点的记忆的泡沫抹掉细节。只有靠照片我才能证实他们的真实性。

电线杆

第二天下午出发去大阪闲逛的路上忽然下起了大雨,路的对面是几个疑似没带伞的西装男。那些雨点实在是凉的让人难受,想冒着雨前进,却被迫在的士站又躲了起来。总算到了去车站的十字路口,躲在电线杆后面。“这躲了个啥呀?”我跟爸妈吐槽道。

电线杆。在第四天早上独自出发去药师寺时,在没有棚子的公交站车旁,因为晒的实在受不了也是躲在了电线杆后面。来了一个撑伞的老太太,她看了我几眼看出来我是在躲太阳之后也就不咋看了。我记得那天在药师寺几乎一切——下车时,公交司机帮我指路从哪进入小路,和尚念经时我身旁认真的出奇地听的白人,一些在我闲逛时出现的老人,以及很友善的售票员。不过售票员中最友善的应该还是平等院那位老太太了。临走时,我记得他们在给石子路冲水,也和我们热情地再见。

二游大阪

大阪。坐电车闲逛一圈之后到阪神的大楼里边找爸妈吃晚饭,商场里已经不剩下什么店还开着,负一楼更是直接关掉,在电梯那儿看了半天才反应过来应该是打烊了。于是我们直接返回奈良,在回酒店的路上找了个居酒屋。那晚弥补了我上一次来日本缺点一吃寿司都没有吃的遗憾,且几乎吃的是最好的一顿。身边是吵吵闹闹的下班族。

每次我看到日本人坐在自己国家的餐厅里或是在咖啡店里一起用餐聊天时,都会有种莫名的诡异感,仿佛是我透着一小块玻璃观察盒子内部的世界。对外国的游客则不会有这样的感觉,因为似乎他们的属性和我一样——并未真实地参与到那种生活里。这种感觉在闯入京大时也会再次复现。或许外国人来我们这儿也是这种感觉。

第三天中午,我特地带了爸妈去上次的去了通天阁下面的大阪烧店。在结完账后,我和老板娘说我寒假时也来过这儿,他和身旁的大叔一下就激动了起来,很高兴地和我聊了会儿,随即我从未见过的热情送我们离开。在日本桥站,我们头一次尝试找了个咖啡馆午休,咖啡仅二十块钱一杯,相当实惠。咖啡馆在地铁站的出口,在门口简单看了一下价格之后,推门即进。里边还隔出了专门的吸烟室。我想起那里面的厕所,那怕是我在日本见过的最邋遢的一间了。

我现在心烦意乱,几乎不能好好回忆和写作。我想知道原因。我的精神像是被绑住了一样,任何风吹草动都能让我痛彻心扉。

那天晚上无疑是令人惊慌的。我抱着沉重的在日本桥买的书,在人群中被动地挤来挤去,周围不时有吵闹的年轻人在往前推搡。大约有二十分钟,我前面都是一位背着小孩的女人,小孩在我前里面也差不多哭了二十分钟。我在汗味和半听懂的日语中被挤来挤去,爸妈早就挤出去了,我却根本无法动弹。我想起来最拥挤的那段路上。甚至还有高兴的和路边摊聊天的女高中生。挤出来之后,在有着烟花的背景中我们向京桥走去。

去往京桥的路上,高架的下边,那儿似乎是一些饭店的后厨,时不时有充满油烟的热风吹来。前面走着一个西装男和他的女友。从第一天晚上开始为第二天购置早饭时,我妈就偏爱便利店里面的温泉蛋,一直说要给我尝尝,结果直到回来之后我都没有尝过。

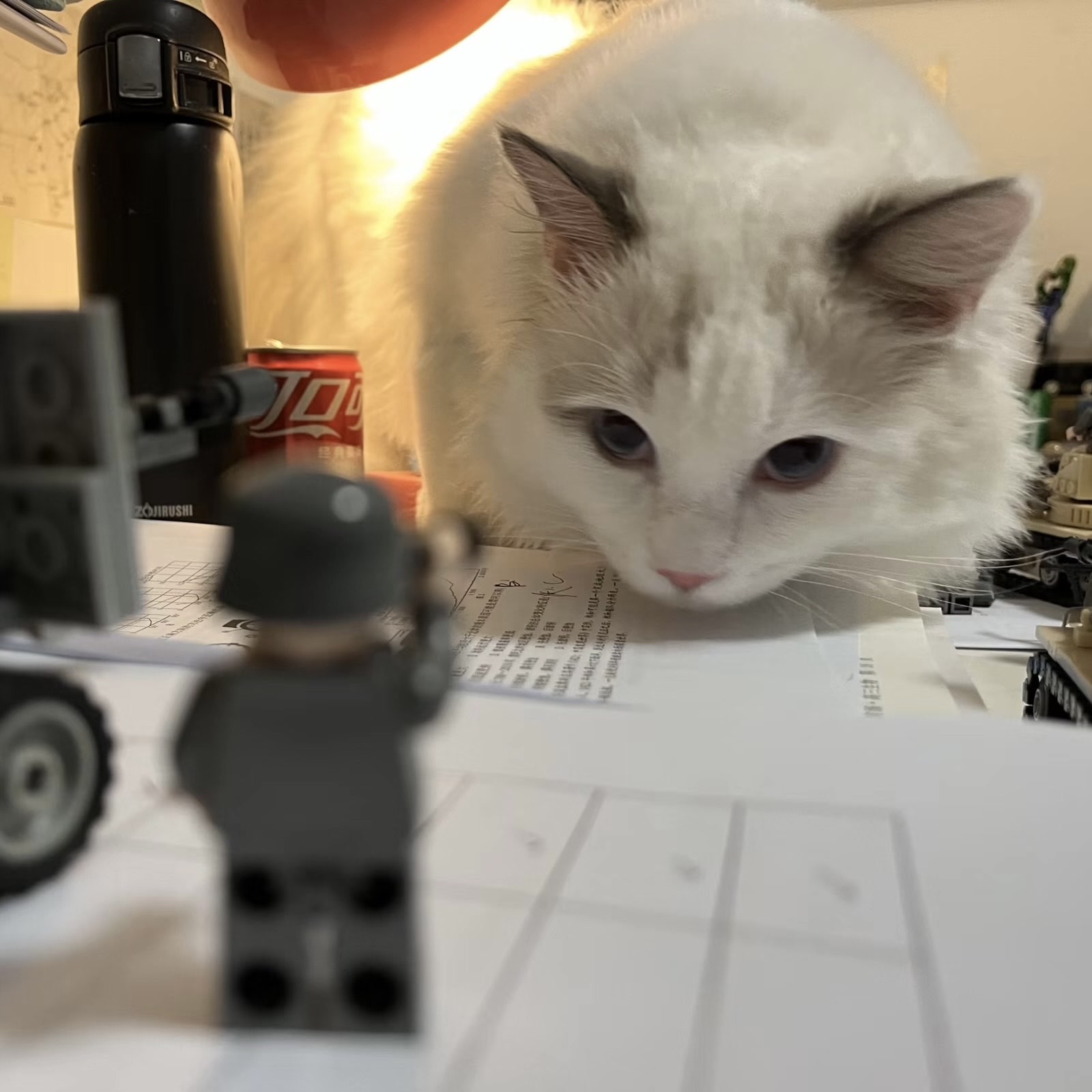

我满脑子都是她,这种状态几乎让我疯癫。她身上似乎总有种某些神秘的东西,当然只是对我来说。对于她自己来说可能只不过是一个再普通不过的小女孩。二十岁疑似非少年维特的烦恼。

はじめての、名古屋

我现在继续写下去的欲望几乎为零。有一个东西在我头脑里窜来窜去。尽管他看上去并不如我想象的那般活泼。我想起来在那晚去名古屋的新快速列车上。由于人实在太少,我换座位到了左侧的窗边看风景。老妈坐在我后面,他倒是一点风景也没看,一直在看手机。我听到了熟悉的车长的声音。正是寒假时那一般的那一个应该是同一个人吧?讲的让人稀里糊涂的话。下车后,我妈跟我说她身后一个女人一直在那里吃吃喝喝的还怎么样怎么样。

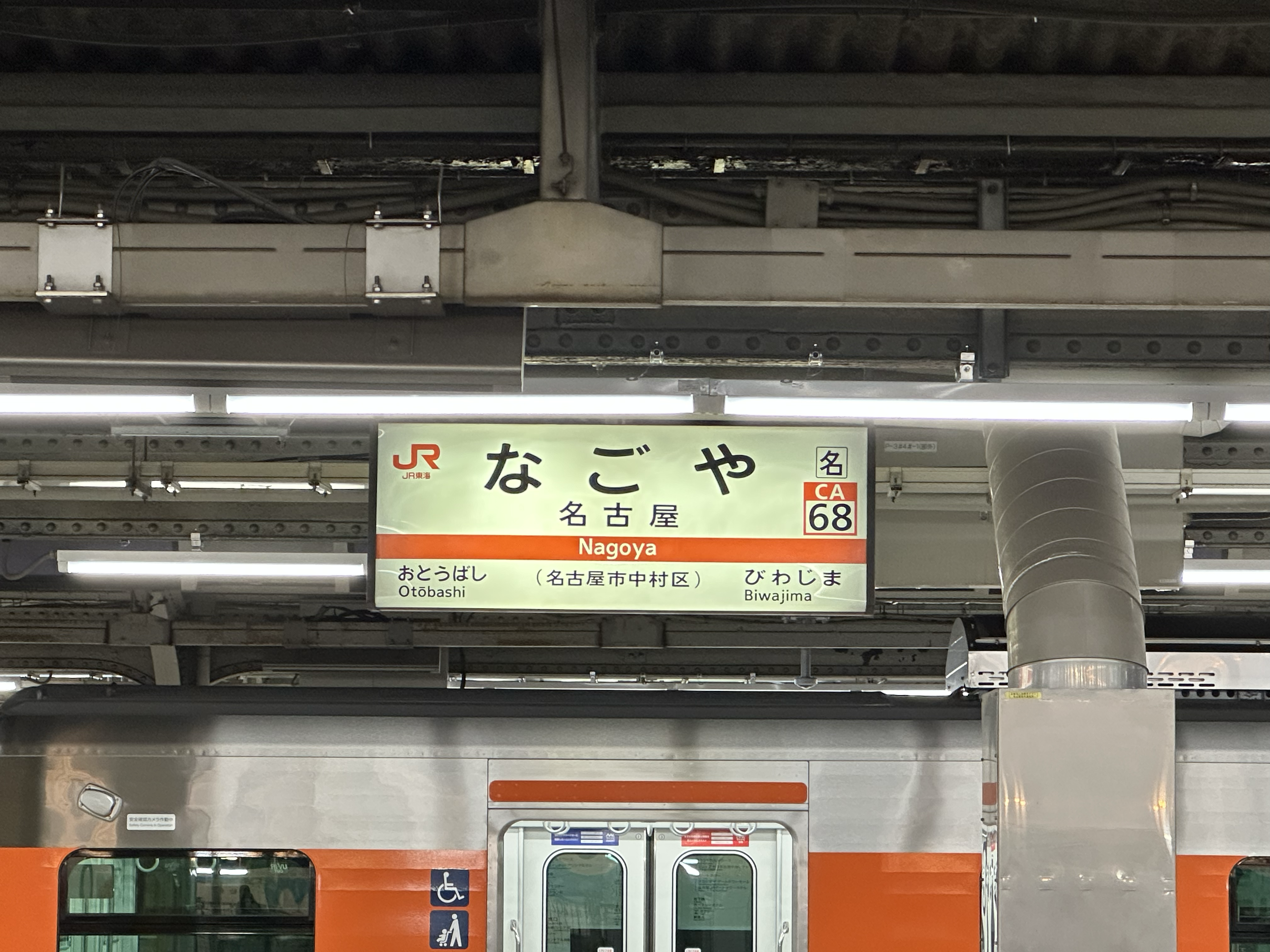

我对名古屋车站的第一印象是,矮。很低的层高让人捉摸不透,尤其是樱通口那里,我和老爸等我妈去上厕所,行李箱放到过道上,几个高一点的人就像卡在天花板和地板之间,像移门一样移动。出了站,下了地铁还是觉得矮,屏蔽门后画了很多导流的排队线,线里挤满了上班族。这时候我意识到,我应该是在名古屋了。

似乎不真实感又渐渐传来。名古屋地铁内吵得天翻地覆,女生们的妆容也尽显燥热。我却能清楚地记得第一次登上名城线列车的样子,车门上方贴着新的从来没见过的地铁线路。车厢内是错觉么?感觉穿白衬衫的男人比大阪多上许多。

这是全然不同的街道了。“好歹这边的树可以自由生长。”我妈一直不断地强调。在久屋大通公园也确实如此,街边的布置要比其他我去过的任何一座城市都随意许多。那种感觉我也说不上来叫什么,曹さん说是“落ち着く感“。或许吧。我们在一个已经关门了的商场里绕了一圈才出去。放完行李在ガスト解决了晚饭就回去休息。

在酒店里,我躺在床上,翻着相册在京都拍的照片。实现一个做了五个月的梦,何尝又不是大梦一场?我已经离那里一两百公里。似乎是和上次一样的感觉:生活在那里的人又被我抛在身后了。我很快就受不了去楼下的公园里解决了一根。那里似乎刚刚办过什么活动,草地上的椅子还没有撤走,似乎有几对情侣在暗影之中坐着。我身边是一个小的饮水机。

德川园

我依然能记得从大曾根的导轨巴士下来后往德川园走的那段路,留给我的印象竟然是三角形。我当时似乎在犹豫要不要拍下来,不过最终还是没有,并且幸好它成功地被我记住了。这地方几乎一个外国人也看不到,而德川园的墙外之景,不知怎得让我想起来瞻园,而且感觉也确实不像在日本。池子旁边有几个老头在拍荷花,山上则到处都是蚊子,出现一家三口台湾人,不过呢小孩全程脸色并不好看。我拿驱蚊水往腿上喷了喷,当然是没什么用的。随后把那个小园子逛完了。那里是一个朋友的倾情推荐,只不过在来之前也没有想过或者是这么小一个园子。

我在德川美术馆门口徘徊了很久,犹豫要不要进去,终究还是进去了。现在看来是一个相当明智的决定。我掏出学生证买了张大学生票,按理来说她是不用看我的学生证的,因为按照我的相貌一看便知,不过她更像是好奇地翻了翻我的学生证。名刀展,刀自然不用多说,逛到前方有一个大厅的门口排着队,应该就是特展,我于是也排了上去。

我听到天使般的声音。

这声音几乎让我如痴如醉,面前摆的是德川家康还是谁的刀都已经不重要了,我只想离那个声音更近一点。声音的源头几乎没有打扮,单马尾,衣着也相当普通,一直在那儿和她的同伴认真地念着展板上的字,并时不时发生赞叹。我已经很久没有见过那样清纯的脸了。我想一直跟着她走,可是她看的实在太仔细了,我还要赶着回去接爸妈出去,只能先看完离开。

那晚上,除了被两个台湾人在洗衣房里插队导致我被迫手洗了十几件衣服之外,其他都挺舒服的。似乎不是那一晚上被插的队,是第一晚。总之那晚我是去了神宫附近的三洋堂书店逛了逛,那地方简直就是郊区,九点多钟,街上零星有几个下班往回家赶的人。我走在通往小河边的小巷子里,右手边是一个棒球场,左手则是自行车车库。买完过的小河已经是十一点,街上空空荡荡,只有我一个人。我这时意识到,我似乎是自由了。我的眼前闪着白色的街灯,但它们正在慢慢变化,是在招引我还是将我排开。

在穿过铁路下面的隧道前,耳后方传来救护车的汽笛声。这是最后一晚了吗?我边走边想。是在刚出桥洞还是在哪儿,在某个铁栅栏的旁边,我默默又来了一根。路上似乎有个人停下来修车,我也不怎么在乎了。这倒计时似乎来得太突然了。

但这并非全部的结束。我仍然记得在酒店楼下的蛋糕店,客人排着长队,像是影视剧里那样。在大须商店街上为数不多开着门的几家巴西餐馆,在招财猫的向前的座椅上坐着的妆容可爱的女生,酒店附近红色的停车楼。为什么我会记得这么清楚呢?是因为逛得太入神,被爸妈催着回去赶飞机了吗?去往中部国际机场的电车上,我的前面坐着一个女人,耳边一直有个男人和她小声地聊天。但这似乎是全部的记忆了。窗外的景色呼啸而过,大海似乎就在右手边。

又是再见

我的记述已经证实我写的几乎完全就是流水账。我曾幻想过有谁能够特别地看过,但终究只是幻想,于是写出来我都自己都不会看第二遍的东西。在昏沉之时,旅行连回忆都算不上,下一次旅行也只是远在天边的东西。在机场吃完一点都不好吃的乌冬面后一个女人请我们把座位留给她,对话之自然仿佛我根本就不是外国的观光客。我确实只是观光客呀。这种感觉在关西机场坐上摆渡车的时候就有了。

在飞机上我留下的最后一张照片显示的位置是在三重县,当时肯定完全不知道,这些都是后话。坐在既不昏暗也不狭小温度也适宜的机舱内,我似乎没有回忆的余地。我身边被明亮的午后阳光包围,飞机什么都没有经过将我带回了国,仿佛那些时候的我正在被我丢在身后——七月三十日晚上的ZEQ在天桥上一滴眼泪也不曾流过,他只是永远地被留在了那里。