2025.7 京都

京の思い出

京都

在京都的最后一晚,7月28日,当我刚从滋贺之后,回来用掉我的一日券,坐了公交,爬过东寺附近九条车库前的天桥时,我应该十分狼狈吧。我那时想坐在天桥上嚎啕大哭,身边或许是那家离酒店最近的面包店。天桥,在某一个白天,我独自从天桥上走过时曾见到那下面正在施工,穿着内质鼓风机工作服的工人拿着红色的灯棒一圈一圈的划过。

这次的旅行不如上次的那般充满奇妙与幻觉,而是四处的真实,以至于我现在才开始执笔写旅行回忆录。我想先写关于京都的一切。这或许是回归吗?如果是,我也已经有半年多没有回过附中了,但却在五个月之内去了异国的同一个城市。

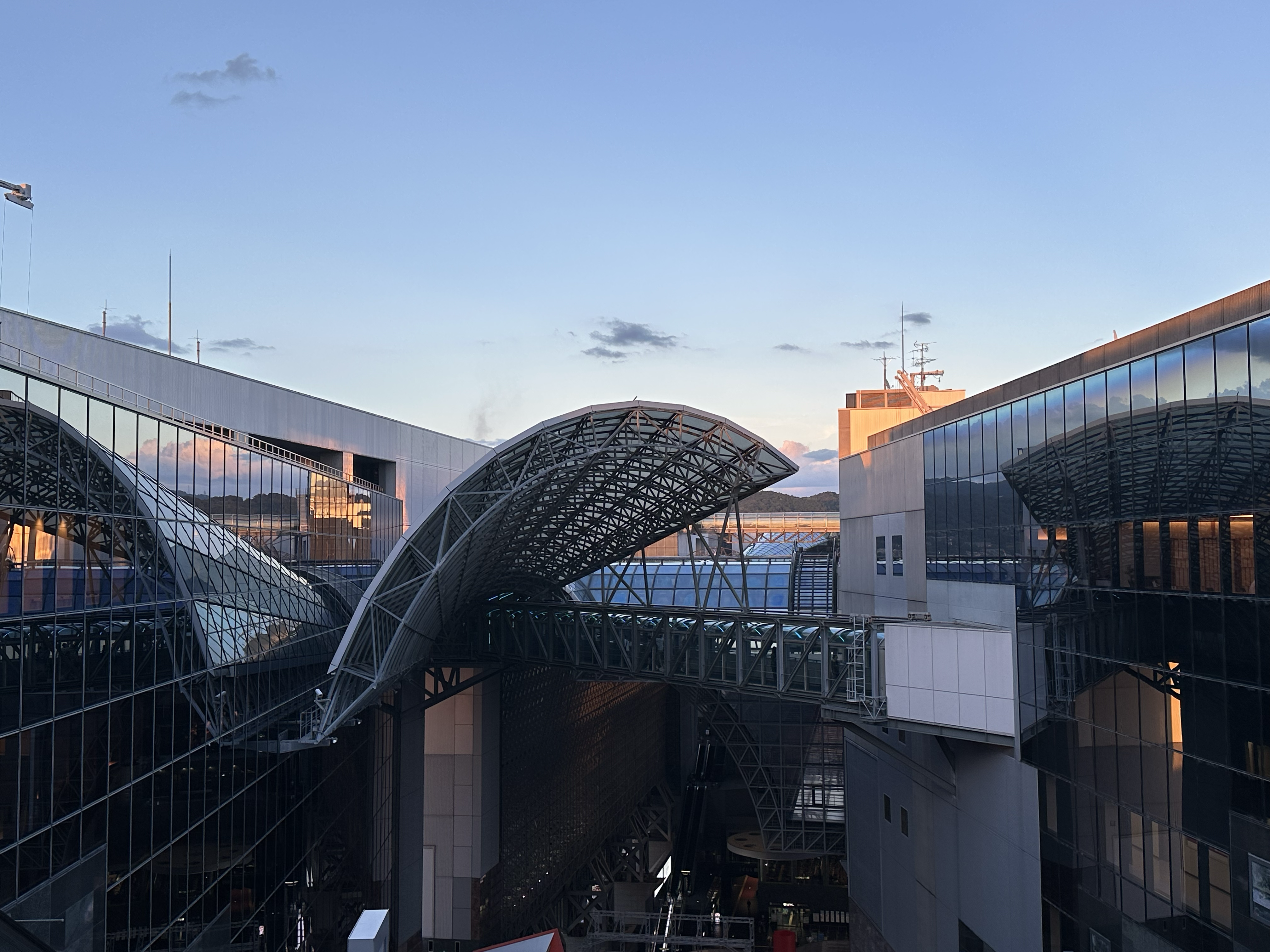

在到达京都站的那一刻,从天台下来并与爸妈商量好分开游玩之后,我即轻车熟路地找到了地下铁的入口——这是伪记录。事实是:我们在地铁站买好了两张通票之后商量去哪时才决定分开。我头也不回的奔进地铁站:熟悉的字和乌丸线绿色的背景扑过来咬住我时,没有什么再能阻止我的激动了——我笑了出来。车站的铃声让我起鸡皮疙瘩。我或许强装镇定,但还是拍下来电车进站的那个时刻。到了烏丸御池,由于站牌被挡住,我飞速下车拍下那几个字,又飞速回车。我从未因为一个车站而这样。

从水火八幡宫(这是我上次想去却没来得及去的地方)向鞍马口站走去的路上,潮湿却留不下积水的路面,我没有拍下哪怕一张相片,我觉得我会清楚的记住这些。是吗?奇怪的三岔路口导航看得我好一会儿才知道该怎么走。那是一条很普通的日式的小路,但却让我记得很清楚,甚至记得我那时的步态:前倾地甩着脚,是在模仿很多日本上班族。但是为什么我能记住这些呢?

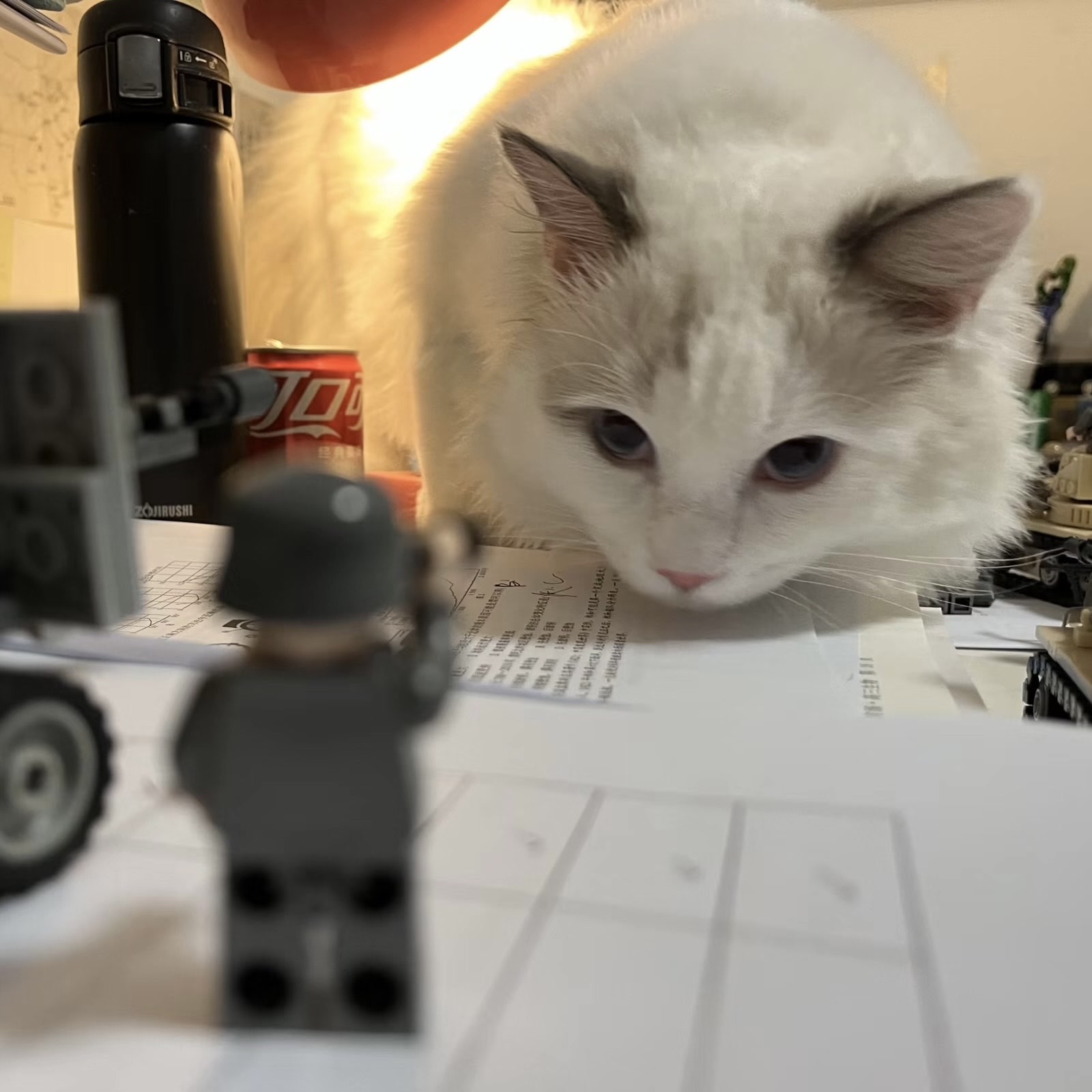

从晴明神社出来的公交站,向远处的天空望去,是一大块一大块的云,果不其然在水火八幡宫时与很快下了起来。我迅速跑到神社的屋檐下躲雨。一同躲雨的,还有一家四口,还是五口?应该是五口吧。一个男孩和他的父亲去外面的公园里,冒着雨踢球去了,我仍在小堂子的屋檐子底下,腿上已经被咬了无数个包。后来被咬得实在受不了,于是跑到公园的大树下躲了一会儿,等到雨差不多下完了之后走到对面的公交站,想的唯一件事就是搞一瓶止痒的小瓶子。朱印站的老人并非十分和善,直到我说出我家也养了猫之后。小屋子里是那种在各种视频里经常见到的日式家具,灯光昏暗,还有许多老物件——不过对我来说确实新鲜玩意儿,我还是头一次亲眼见到这样的室内布局。老人后来拿出一只上了年纪的粉色吹风机,给我的朱印烘干,再这儿弄弄那儿弄弄。后面我想公交不知猴年马月才来,而坐地铁到京都站即可快速得到止痒小瓶子,于是向鞍马口站走去。

离地铁口很近的是超市还是什么?当时有一个小活动,一群大人带着很小的小孩在门口玩。门口是穿着制服的工作人员,好像是灰色的衣服。这是我第一次到这个站,对于上一次旅行地铁最北坐到了丸太町,而且还是因为坐反了。

直到现在那晚黄昏下的回忆仍然是羞耻的,我似乎总是在告诉我自己那时不应该再去找法国人,好像缠住他一般跟他聊天,我不想再回忆更多了,那是极不合适的,尽管他的时候是笑着离开的,可是我还是觉得他被我缠住了。想到这总是让我面红耳赤,我想是因为我此生再也不会见到他的缘故。在和幸里他给我们看了他的摄影作品,并且说他要去堺的一个庭院里拍照。那时在餐厅里的聊天是非常愉快的,或许在天台上也是,但我不可能再找到他确认了。

从照片上的时间推算,我可能只缠住他的五分钟左右,但为什么就因为五分钟我就不断地在之后责备自己呢?是因为那种没话题硬聊的感觉么?我和他聊了我看过的法国文学(竟然忘了小王子和红与黑!),甚至是法国车,他似乎好像还挺开心的,我觉得我还是不要那么自责了吧。那只是因为我想不起来更多的细节。

照片上有的东西,我想我都能很快的看到照片再想起,所以也就懒得写了。如果任何细节都通通记下来,够我写一本的。和上次不同,这次出行我拍的充足的照片,以至于很多我还没有来得及看过第二遍。

尽管她出现在我的照片里,我还是想写下她。她已经穿越了太多的时空,仿佛从世界伊始就宣告要被找寻的命运。那轻盈的步姿我似乎一世未见。我已经记不清她的脸了,但那肯定藏在我灵魂的深处。那种忘却是不被允许的。当看到她和同伴用着标准的姿势参拜神社,我忽然意识到这美毕竟是另一个世界的东西。不过对于不可逃避、跌跌撞撞与充满冲动的寻觅,这又是一种近在咫尺的。

从下鸭神社西边的某条几乎不能称之为路的小路,钻出一片树林,沿着民居很快走到了公交站那里。或许那里就是千纱外公外婆住的地方?在公交站已经有一个女生站在那里等候,我累的实在不行就到她的前面座位上坐了下,等上车时再让她先上。在车上,人越来越挤,有一个男人推着婴儿车上来,到站时询问司机后门能不能开一下让他下去。还上来一个盲人,一开始我没有留意到他的盲杖,还好奇这家伙为什么这么横冲直撞的。在酒店休整两个小时之后便动身前往的宇治。

或者是在那一天吗?一个漂亮的令我妈妈都在旁不停赞叹的女高中生,旁边是她的母亲吧。她长得颇像混血,手里拿着长长的弓。她的脸我依然能清楚得记得,但是为什么我会记不得下鸭神社那位的脸呢?是我在主动留下幻想?或者是因为照片里出现一个发型和她很像的人,一直在误导我?

再到宇治

刚到宇治的时候我都还能记住她的脸,但现在已经过去太久了。回来之后我度过了一个几乎毫无自觉的暑假,那三十天我没有再去任何地方游玩。我并未像上次一样感觉意识丢失,我只是感到莫名的彷徨,我似乎不知道如何面对之后的日子,我也没有再看过很多遍的些带回来的东西,记忆随之变淡。这又好像是我主动造就的。是因为那些日子不比当下更为虚幻吗?至少在那个晚上不是:

从饭店出来走到宇治桥前的十字路口,绝美的暮色和惊奇与感动,难道不比其他一切更为虚幻?蓝色的天空是难以置信的。三分钟后这些奇幻之景便开始沉没。电车从最后一点彩色的背景中穿过。此时邓さん去爬山去了。我们朝着酒馆走去,走到一半还特地跑到JR宇治站前的全家买了点东西,一包橙色的骆驼和一只打火机,后来都被我带回来了。

到达小酒馆,果然又见到了见到了大阪/兵库二人,我点了杯“利兹与青鸟”,不过很可惜,不如我想象的那么好喝。电视上放着棒球比赛。较矮个也更活泼的大阪人坐在我旁边。“日本人果然很喜欢棒球啊,”我说。他给我介绍了两支队伍,兵库人更喜欢阪神,老板似乎也是。除了棒球,果然又聊回了动漫。他点了一杯“誓言的终章”,最喜欢优子,甚至还聊到了P.A.work。那晚的聊天已经达到了极致了吧,能遇到他们是极其幸运的事情,还有北京与厦门来的曹さん和吴さん。曹さん比我小一岁左右,在美国念书,他的日语讲的比我好。奇妙之夜。出了酒馆是醉了酒般不忍的踉跄的奔走。

我的记忆总是在追赶我。我自知我几乎不可能再见到他们。但那晚在饭店里自由的聊天似乎仍然在继续。我们即将离开时又来了两个中国人,老板娘告诉他们已经打烊了。大阪/兵库二人还在里面聊天。不过这次没有见到上次的老人,取而代之的是另一位和老板娘差不多大的女人。

从宇治站向回坐车,在中书岛站换车。在车站里的特产店里第一次买了带气泡的可尔必思。车子迟迟不来,好不容易来了一趟车,却是特急。我想了一会儿还是奔了上去,随后问一同上来的日本人普通车票能否坐这辆车。他问了一下前面的同伴并告诉我说可以。不过自然,我们坐了一站便下了。他们是一群年轻人,打扮得毫不拘谨。

在那天清早尽管到达的时刻比寒假去时早了许多,不过太阳已经很高,游人也变多,于是丧失了奇幻之感。在清水寺那两个中国女生请我帮她们拍照,似乎是我先请他们帮我拍的,拍完还得用拍立得接着再拍。排朱印的地方,这次我轻车熟路,出来的时候遇见两个东北人讨论这里排队的是什么。下山时,面前的塔塔上笔直地站着一只鸟,和雕塑一样。那些景象和冬天那时相比,除了绿叶变多,其他几乎完全一样。不禁我恍惚起来。

祇園祭

第三天起的不算早,约莫九点多才出的门。沿着东寺一路走,穿过铁道桥下的红绿灯时看到了极其漂亮的女高中生。在铁道博物馆里的那段时间,我由于中午的原因困得不行,在三楼的餐厅里一趴下来便睡着了。起来的时候精神抖擞。听到身后坐着几个德国人在聊天。从博物馆里出来之后(我依然记得那个纪念品商店的格局),坐到JR二条站。又是走错路折腾一番(公交站近在咫尺,我却领着爸妈过了马路),坐上公交去了出町柳。

前一日我来到这儿时,因为是周日,很多家长带着小孩来玩水。有个小孩还叫我怎么打水漂。当然不用他教。我当时站在很高的石头上,根本没办法打出来。还有两个小孩趴在水里玩的激流勇进。左后方的女高中生脱下鞋子把脚伸进了水里,于是我也这么干,水底因为长满青苔的缘故滑溜溜的。我的面前有位艺术家在搭平衡石。但是周一来的时候,平衡石没了,基本上也全是外国的游客。在河的东岸,还有一对外国情侣全身浸在水里,好像在泡澡一样。走之前,我在那儿灌了一瓶水。这水现在还摆在我的书柜上。

叡山电车几乎没什么好记下来的。除了出站时的补票之外,回程的路上,路过京都精华大学。电车一下就挤了起来。我的视野被完全挡住,面前的女生在用英文打字聊天,却是亚洲面孔,让我一开始以为是美籍华人或者是新加坡人。她的谷歌地图也是英文的,直到她打开了微信。粉色的头发?好像是吧?我已经记不清了。许多细节早在暑假的时候就不知不觉被我忘干净了。

晚上的祇園祭对我来说最震撼的不是游行与祭典,而是陪着客人从花间小路溜出来的艺妓。那是我第一次亲眼见到,花白的粉底抹满整张脸,还有脖子。同行的老男人拉着他们到处拍照,一看就是寻欢作乐的。在祭典开始之前。老妈花重金买了一支抹茶冰淇淋,我们在路边迅速解决。在前一天的清水寺和平等院门前也各有一小碗冰淇淋。宇治的店员老太太还会讲一点中文,和我们聊得非常开心。祭典结束之后去四条优衣库买衣服的我一无所获,不过解锁了在日本试衣服的经历。那里的试衣间要脱鞋。全程一名店员领着,而试衣间与外面的隔断只是一张帘子。在ガスト解决晚饭,软饮料的自助机却坏掉了,导致我喝了一晚上的抹茶拿铁和蔬菜汁。我的右手边一个四人位置上单独坐着一个中年女人,前面则是一群刚下班吵吵闹闹的男人。饭后,我特地跑到四条河原町拍下了京都市役所的大楼,那里或许对我来说太熟悉了,记忆已经经过了半年的强化。我两次经过十字路口附近的施工区域,在公交站听着旁边的白人用法语聊天。在祭典的时候也有一群讲西班牙语或者是葡萄牙语的人问我路,问我晚上的游行是从那里开始?他们显然把我当成了日本人。我开始说我也是第一次来。后来又上网找出路线给他们看,他们用日语回我谢谢。我忽然想起来在祭典开始之前我也曾经问过警察游行的路线。观看祭典时,身后站着两个京都的老太太。“跟他们站一起肯定不会错了,”我跟爸妈这样说道。

上次的旅行的确像梦一般,写到差不多这个长度已经很难再挤出一些细节了。而现在我才写到第三天,并且写的也有些许厌倦了。在往京都站的近铁车站上,老爸去上厕所,我则买了一瓶神奇的橘子味碳酸果冻。那玩意儿一点也不好喝,我把它放进了老妈的纸袋子里。在祇園祭那天晚上,我也是头一次在超市里买打折便当。排在前面的两个日本人用了一沓子优惠券。京都的酒店紧邻街道,所幸十一点半后没有电车再会开。

关于酒店,那两个人是不得不写的。那实在是不可多得的好玩经历。其混乱以至于我现在都还没有理清楚。我洗完澡接到我妈的求助,要我去前台和店员沟通,明明已经换过卡了为什么还要多退一张卡。很快我就被搞得晕头转向,日语水平也开始吃紧。一切都源于白天的换房却没有换卡。我和他们好一通解释,我现在还记得他们的脸:一个高个子叫短头发,比较壮实,声音也一样,另一个瘦一点。我们同时处于混沌当中。又上去试了房卡,一开始连电梯都不能用,最终在来来回回好多趟之后,还是用原先的房卡,神奇地结束了。他们一直都在手足无措,弄得我和他们一直在笑。再到后来我再遇到那个比较壮的男人,和他打招呼,竟然也像熟人一样。

我不知道第四天的白天有什么好要记述的,我所经历的都记忆犹新。我们去岚山探访川端康成《古都》里苗子的家,想到人可能会相对少一点,但是没想到会这么少。在高山寺遇到一个男人带着他蹦蹦跳跳的女儿下山,以及在山腰的木质堂字旁看到的护林员,此外再也没有别人了。在西明寺脚下的清滝川,一对情侣泡在水里正在玩水,除此之外也再也没有别人。

滋贺

我是在坐车去高雄地区,在栂ノ尾站把我的一日券用掉的。于是坐着JR巴士一路回到京都站时,想着如何好好用用这张券,在吃完荞麦面天妇罗之后,我和爸妈分开,坐地铁往滋贺去。

我仍能清楚地记得在石山站附近穿越铁道的场景,街对面的药店,与莫名熟悉的十字路口,前面走的中年男人和年轻女子,还有大桥底下的居酒屋,得绕一圈才能上得去的大桥,还有那个红绿灯,后面是一个停车场。我像当地人一样随意坐在栏杆上,旁边是一个背着电脑包的西装男。在大桥上看着前后骑车驶过的西装男,想着他们这样骑车上下班是不是缺少了电车通勤的生活。一旁的JR线在另一座桥上呼啸而过,我这时才意识到我已经离开了京都。我是在别的地方。

在滋贺的那一晚应该是最不真实的,那是全新的一个人的冒险,但不知为何我现在依然记得这么清楚。夜里拖着疲惫到顶点的步子到乌丸御池,重温冬日住的酒店和走过的路,没有了冰冷的空气,一切都大不相同。也就是在那晚。在刚刚仿佛经历了极大的冲击之后,再从虚幻与回忆的漩涡里爬出之后,从公交站走上天桥,我开始忍不住哽咽起来。

我在大阪梅田地下通路的书店里,曾看到一本《古都》。但是我并没有买下来。我坚信那本书要到京都再买。在与东寺书院的老人家的奇妙聊天之后,乘公交去锦小路买东西,却坐错了车,绕了一个大圈。一同做错的还有另一家子中国人,在京都站我帮他们和司机好一番沟通。他们要去出町柳,那个女人在车上打电话的声音极大。我告诉他们多坐一会儿绕一绕也能到。意识到时间不够之后我们很快下了车。吃完午饭后坐着阪急从西院到了河原町。

老妈在一家店里逛了差不多一个小时,在此期间,我去六角堂看了看,顺便到熟悉的大垣书店完成那件事情。太阳晒得厉害,进店轻车熟路便找到了川端康成所在的区域。只剩一本,我毫不犹豫地买了下来。

再见

我能记下的东西似乎还有很多,究竟为什么呢?这些真实感难道真的来源于和人的交流吗?还是因为爸妈在身边,或者是因为温暖的空气呢?可能是气温的缘故吧。在京都站叮叮咚咚的铃声之下,我和上次一样没有意识到自己即将离开。我似乎屡次遗忘这一点,被兴奋感和嘈杂声冲碎。

在吉田附近京大附属医院遇到同志社大学的中国研究生,荞麦面店旁坐着吃得很快的女子,高雄路上遇到的一组白人,遇到他们仿佛通通都如在昨日。或许真的是因为气温的缘故吧。我似乎没有彻底进入《古都》里的世界。周さん去的书店也没有来得及再去。但是我已经得到了太多了:我的思绪没有在那座城市上方萦绕太久;我甚至在稻荷山上遇到同一只小猫——我的愿望已经实现。